中興日報全球新聞網

1998年10月20日創刊 倫理•健康•祥和

行政院新聞局登記證局版臺省報字109號

.............................................................................

經絡舒筋法在頸部的臨床應用

作者:吳元劍 醫師

玉安中醫診所

經絡舒筋法 摘要

經絡舒筋,乃在人體經絡循環部位經穴,依症狀選擇不同手法對於疾病的患處,鄰近或遠端,施以適當之舒筋手法,促進經絡循環順暢,調理臟腑機能,提高氣血循環不受障礙,緩解諸疾病之發展,達成治病及保健長生的目的。

關鍵詞:舒筋、循環、暢通

前言

內經靈樞經記載:『夫十二經脈者,內於臟腑,外絡於肢節。』經脈是人體氣血運行的通路,主幹為經,分支為絡。運行氣血,周流全身頭面、軀幹、四肢。兩者在人體內外、左右、上下、表裡,互為聯繫,連結構成網路的整體組織。

內經經絡學說,經絡舒筋不僅在鍼灸療法,極為重要,且經絡舒筋也是必須依據,經絡主要是以十二經脈為主,併奇經八脈所屬之任、督二脈合稱為十四經絡,舒筋具有調節全身諸經之經氣的作用。

中醫所稱「筋」的分佈是涵蓋聯繫運動系統,皮膚肌肉,骨骼的統稱,發揮共同協調作用。把五臟六腑、四肢百骸、皮肉筋骨、五官九竅等組織器官聯繫構成中醫學的整體觀念。

經絡舒筋法必須診察發病部位,病源起於臟腑或關節肌肉組織,審症論治,擬定經絡局部舒筋療法、鄰近部位或遠端舒筋治療。人體經絡是人體氣血運行的通路,内屬於臟腑,外分佈全身,肌肉,韌帶,肌腱,滑膜,脂肪,關節囊及周圍神經,血管等,將各部組織器官聯結成為一個整體。所謂:氣血不順百病生。經絡舒筋使氣血的循環順暢,而達到治病的效果。

經絡舒筋的意義:

1.促進氣血循環之順暢。

2.緩解人體經絡循環道路之障礙。

3.加強新陳代謝功能,維護健康。

4.改善排泄體內毒素,增進細胞活力。

6.恢復組織的器官機能,袪瘀生新,預防疾病。

頸部生理解剖:

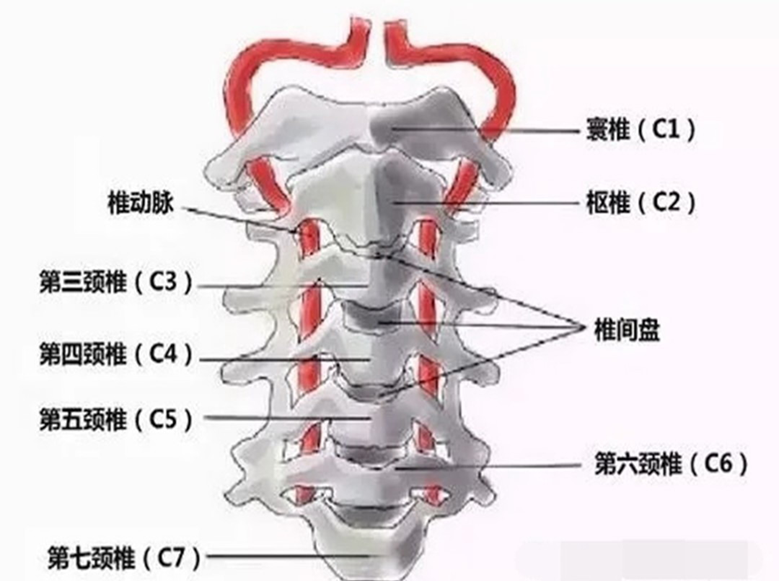

頸部有七塊椎骨,椎骨有椎體、椎弓、棘突、橫突等部份。其特徵是橫突上有橫突乳,並有脊椎動脈通過圍成椎孔,為脊髓之貯存處。棘突、橫突為骨骼肌附著之處,與上下椎骨構成關節。

.png)

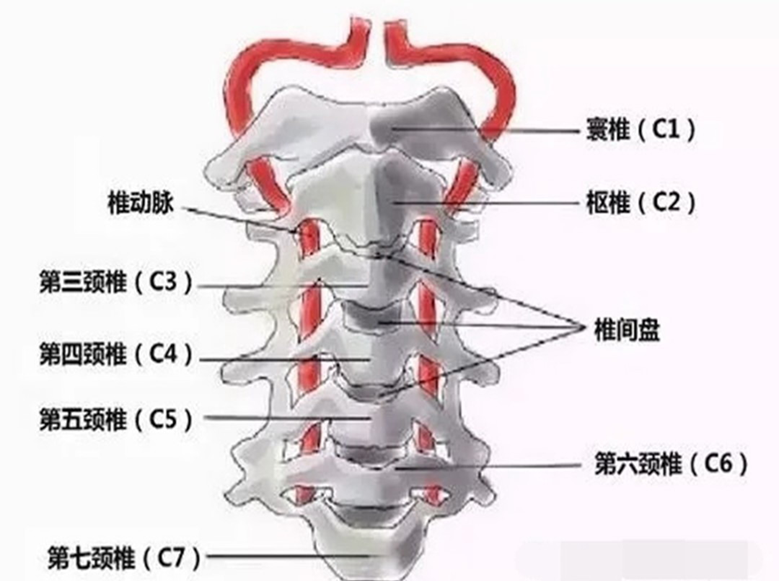

第一頸椎、又稱寰椎,形似環狀,與枕骨髁構成寰枕關節,司頭屈曲和伸直「點頭」之動作。第二頸椎、又稱軸椎,其椎體與寰椎構成寰軸關節,司「頭左右轉頭」之動作。

第三至第七頸椎、又稱屈伸椎。與胸腰椎同椎形。具有椎體、椎弓、橫突、橫突孔以及分叉的棘突,是頸椎做左右傾斜側彎運動的關節。

第七椎頸,從上方觀之。因為節七頸椎有一明顯的棘突而容易被辨識出來,因此被稱之椎隆凸。事實上第一胸椎的棘突,其突出情形更甚。

頸部是人體重要管道通路、脊柱裡有主要神經脊髓、氣管、食道、血管及淋巴管的通道,也是容易受傷的部位。

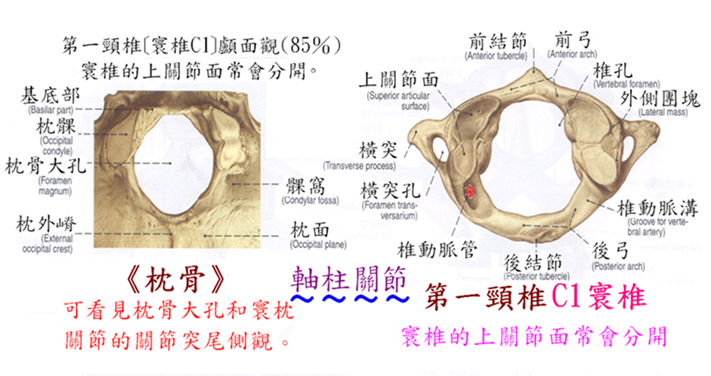

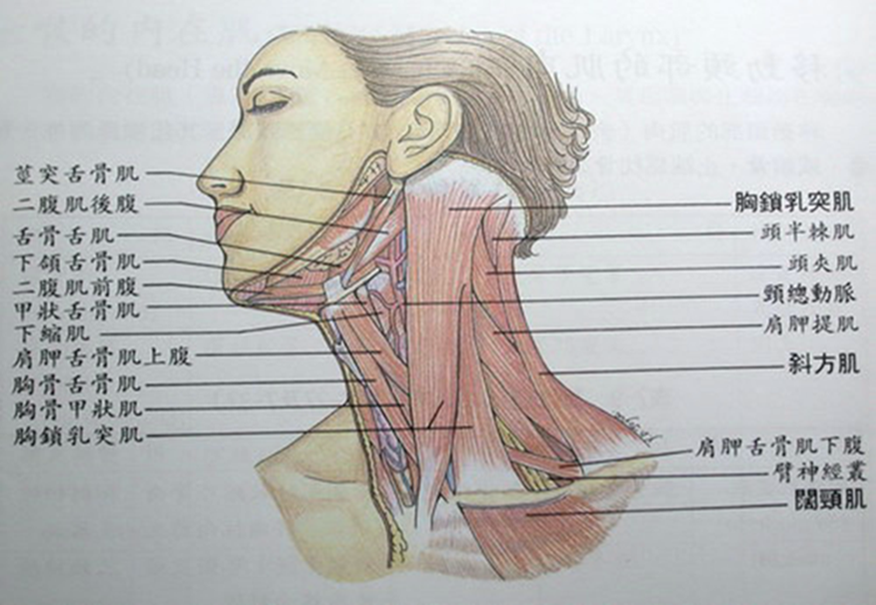

頸部活動主要肌腱:

胸鎖乳突肌・前斜角肌、中斜角肌、後斜角肌。頸內側深肌群:頸長肌、頭長肌。頸部背向肌:斜方肌、提肩夾肌、菱形肌。頸部的各種肌肉附著椎骨,維護頸椎關節,司頸部各種活動。

|

頸部背向肌 |

起 端 |

終 端 |

作 用 |

|

1、斜方肌 |

枕骨、胸椎 |

鎖骨肩夾棘 |

頭部後仰 |

|

2、提肩夾肌 |

1∼4頸椎 |

肩胛骨內角 |

使頸屈曲後仰及提肩胛 |

|

3、菱形肌 |

頸6∼7 胸1∼4 |

肩胛骨脊柱邊 |

引肩胛骨移向內上方 |

頸椎八對神經受壓的症狀反應:

頸椎有八對頸神經和第一胸神經分別從椎間孔穿出。

第一頸椎和第二頸椎沒有椎間盤及無椎間孔,第一、第二頸神經根離開脊髓後並不通過椎間孔,而直接沿椎體進入分佈區。因此,第一、第二頸神經很易遭受直接外傷。其神經也不受椎間孔壓迫的可能性。其他五個頸神經均通過椎間孔。

C 1 :神經受壓症狀:頭痛、週期性頭痛症、失眠、高血壓、倦怠、眩暈、健忘、眼睛酸脹神經過敏、焦燥不安、精神恍惚。

C 2 :神經受壓症狀:頭暈眩、頭重、頭痛、眼疾、偏頭痛、顏面神經痛、鼻竇炎、過敏性鼻炎、重聽、耳鳴、耳痛、。

C 3 :神經受壓症狀:頸部僵硬酸痛、咳嗽、失眠、三叉神經痛、神經炎、痤瘡、濕疹。

C 4 :神經受壓症狀:肩膀僵硬酸痛、打噴嚏、喉嚨積痰、鼻病、耳聾。

C 5 :神經受壓症狀:神經的感覺區是上臂外側,由肩部到肘部為止。上臂外側無力、酸麻脹痛、扁桃腺發炎、嘶啞、咽喉炎。

C 6 :神經受壓症狀:神經的感覺區是前臂的外側面,頸部僵硬、上臂疼痛、前臂外側、手腕痛、拇指、食指無力、酸麻脹痛、麻木。

C 7

:神經受壓症狀:神經傳送中指的感覺,中指、無名指麻木、酸麻脹痛。

C 8 :神經受壓症狀:神經傳送無名指,小指及前臂內側。前臂內側、小指麻木、酸麻脹痛、氣管炎、甲狀腺異常。

頸椎間隙病變症狀:

頸椎1-2椎間病變,則頭前屈和後仰異常。

頸椎3-4椎間病變,則頸部痛,後枕部痛。

頸椎4-5椎間病變,則頸部痛,經肩頂至上臂外側或前臂橈側至腕部,有放射性疼痛、麻木。

頸椎5-6椎間病變,則經肩由上臂外側、前臂橈側至拇

指、食指有放射性疼痛、麻木。

頸椎6-7椎間病變,則放射性至食 指、中指,伸肘、腕及伸指力減弱。

頸椎7-胸椎間病變,則放射性至無名指、小指及手部的小肌肉力量減退。

正常的頸部活動功能範圍

頭前屈35°~45

°後伸35°~45

°。左右旋轉的正常範圍是各60°~80°。左右側屈45°。

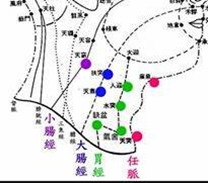

頸部的經絡與常用穴位

督脈:啞門,大椎穴。任脈:天突,廉泉。足陽明胃經:頰車,氣舍,水突,人迎。足少陽膽經:風池,肩井,缺盆。手陽明大腸經:天鼎。手太陽小腸經:天窗,天容。手少陽三焦經:天牖。足太陽膀胱經:天柱。

(陽蹻脈。陽維脈。沖脈。手少陰經。有經過頸部但沒有穴位)

經絡舒筋四診理論:

四診者:望•聞•問•切

望診:觀察發病部位與程度

聞診:觸診辨別病情輕重

問診:詢問病情變化過程、防止發生併發症。

切診:擬定經絡舒筋手法措施與針灸穴位。

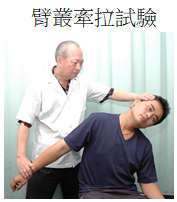

1、臂叢牽拉試驗:

患者頸部前屈,醫者以一手扶患側頭頸部,一手握患肢腕部,兩手作反方向牽拉,若在牽拉的同時,使患肢內旋者,患肢有疼痛或麻木感為陽性,提示臂叢神經受壓。

2.壓頂試驗

患者正坐,頭 偏向痛側,醫者用雙手重疊按壓患者頭頂

,患肢出現頸項痛和放射痛者陽性。提示頸神經根受壓。頸椎變直,後伸受限。神經根型患者頸後伸或向病側彎曲時,上肢和手部出現放射性麻木和疼痛。

偏向痛側,醫者用雙手重疊按壓患者頭頂

,患肢出現頸項痛和放射痛者陽性。提示頸神經根受壓。頸椎變直,後伸受限。神經根型患者頸後伸或向病側彎曲時,上肢和手部出現放射性麻木和疼痛。

(3)叩頂試驗:

患者正坐,醫者用拳隔手掌叩擊患者頭部,如引起頸痛並有上肢串痛和麻木感為陽性,提示頸神經根受壓。

(4)屈頸、伸頸試驗:

1.頸椎間盤突出,椎體後緣骨贅形成,則頸部前屈受限。

2.頸椎後關節錯位、增生或韌帶肥厚,則頸部後伸受限。

3.頸部屈伸過程,神經根型者出現肩臂痛、麻木。

4.椎動脈型者出 現頭昏、耳鳴、視

現頭昏、耳鳴、視 霧。

霧。

5.脊髓型者出現下肢無力,觸電樣麻木。

頸椎..病因病機

頸椎間盤退化性病變,椎間盤一般從中年以後,隨著年齡的增加身體衰退開始退化,椎間盤的軟骨板逐漸纖維化,椎間盤厚度變性塌陷後,周圍韌帶鬆弛,椎體的異常活動,脊髓後方受壓迫而改變。

椎間隙變窄,脊柱穩定性下降,關節囊鬆弛,關節腔減小,關節面易發生磨損,而引起骨質增生。

一:內在因素:

主要原因為先天性體質有關,先天畸形頸椎隱裂、頸體融合、頸椎骨先天狹小者,各種先天性畸形,雖出生時即已存在,但生後多無症狀,一般到40歲以後發病,椎間盤退變以40∼55歲之發病率最高。因中年以後繼發生骨質增生、或椎管狹窄的症狀。

保護脊椎的肌肉逐漸萎縮,剩下的肌肉承受過多的負荷。血液循環減弱,乳酸增加堆積,是產生僵硬疼痛的開始。

(1) 頸椎生理弧度的改變:正常頸椎呈前凸的弧形彎曲,頸椎病患者的生理弧度可減小、消失、變直、甚至呈成角、反張的彎曲等,此多由於頸項部疼痛,椎間盤變性等所引起。

(2) 椎體邊緣骨質增生:多見於頸五、六、七椎體的前後緣之上下角,後緣的骨質增生較前緣的骨刺更易引起症狀。

(3) 椎間隙變窄:多數是一個椎間隙變狹窄,也有兩個以上的椎間隙同時變窄,可與相鄰的無明顯變窄的椎間隙相比較。椎間隙狹窄可因髓核變性、纖維環彈力變弱、髓核突出等引起。

(4) 椎間孔的變化:因椎間盤變窄、生理弧度改變、小關節增生或錯縫、鉤椎關節骨刺等,都可使椎間孔變形、變小,斜位片上可見到唇形骨刺伸入椎間孔,椎間孔前後徑變窄等。這些變化是引起頸臂綜合症的重要因素。

(5) 韌帶鈣化:頸項韌帶可出現條狀或片狀鈣化,前縱韌帶及後縱韌帶亦可出現點狀鈣化。韌帶鈣化提示頸椎的椎間盤已發生退化性變,同時也可看做是一種保護性反應,可增強頸椎的穩定性。

(6) 椎體排列異常:椎體和關節突向前滑脫等。

二:外因引起:

(1)急性頸椎外傷,頸椎各椎間關節及周圍關節囊、筋膜、肌肉、韌帶等組織損傷或炎症,表現頸肩背痠脹、疼痛、僵硬及頸活動受限。促使頸椎直間接壓迫神經、血管,而產生症狀。

(2) 慢性勞損與長期低頭工作為甚,生活及運動中的不良姿勢、勞累或在某一體位持續過久等。例如玩電腦、手機、刺繡、縫紉、謄寫等工作者,可引起頸部關節囊、韌帶等鬆弛乏力,使頸椎的退化性變加速而產生症狀。

(3) 風寒濕邪、老年體虛、腠理空疏、氣血虧損,筋骨失於營養,引起經絡痠痛,麻木不仁等症狀。

(4) 急性咽部瘡腫,如咽喉病、喉蛾、喉癰、熱毒壅盛,紅腫作膿,影響頸椎小關節的潮紅、韌帶鬆弛等變化,使部份肌肉痙攣收縮,引起頸部疼痛、強直、斜頸,甚至頸椎脫位等。

(5)頸椎扭轉過度,或擠壓,牽拉,引起頸椎椎間盤,神經根,頸脊髓及周圍肌肉,韌帶損傷或退化,而產生頸項痠痛,頸活動受限,或上肢有放射性的麻木, 疼痛,肌力減弱等。

疼痛,肌力減弱等。

(6)頸椎間盤突出:

頸椎間盤突出是臨床常見的疾病之一,主要原因是由於頸椎間盤髓核、纖維環、軟骨板,發生不同程度的退化性病變後,受外界的因素導致椎間盤纖維環破裂,髓核組織從破裂之處突出或脫出椎管內,造成相鄰的組織,脊神經根和脊髓受壓,引起頸部痠脹痛、肩背部和上肢痛或麻痺、活動受限。

椎間盤容易隨年齡發生退化性改變,由於退化性使髓核喪失彈性。頸椎間盤受輕微外界因素引起椎間盤突出。頸椎長期保持固定不良姿勢,頸過伸可使近側椎體向後移位,頸3∼4間隙發生最多,頸屈曲可使雙側小關節脫位,椎間盤後方張力過大,椎間盤前部較厚,而纖維環後方薄弱,故髓核容易向後方突出或導致纖維環和後縱韌帶破裂,髓核從該處突出,引起神經根受壓,為創傷性頸椎間盤損傷。

此外,有頸椎先天性畸形或發育性椎管狹窄,也容易產生頸椎病。頸椎間盤突出部位偏向一側壓迫脊神經根而產生單側症狀反應。若突出部位在椎管中央,壓迫脊髓雙側,則產生雙側的症狀。

(7)落枕

主要症狀.一般為落枕,又稱失枕。睡醒身雖起而頸似尚留落於枕,類似落枕,故名落枕。屬韌帶關節囊型。非外力的肌肉傷害。睡起後頸部疼痛活動受限,骨格外觀無明顯變形。

落枕病因病機:

睡眠時姿勢不良,頭頸過度偏轉,睡眠時枕頭過高、過低或過硬,使局部肌肉處於長時間緊張狀態,外感風寒侵襲的經絡阻塞。

頸肩僵硬:高血壓、膽固醇異常、血管硬化、受風寒。落枕:血氣循環障礙,太累、熬夜、疲勞、睡眠不足,同一姿勢維持太久。

頸部歪斜,頭歪向一邊,活動受限。

落枕整復推拿手法:

按住痛點或風池穴,做該關節應有活動的輕搖慢晃動作。 如頭頸痛按住後,做左右旋轉法。 頸項痛按住後,做前後屈身拉筋。頸肩痛按住後,做左右側彎的正扳法推揉提捏受傷肌腱,做鬆筋和按摩。

頸椎病藥物治療

(一)神經根型(痹症)

(1) 麻木型:宜養血活血,益氣通絡,藥用黃耆五物湯加減,或天麻丸、活絡丹等。

(2) 疼痛型:宜祛風散寒、舒筋通絡,藥用桂枝附子湯加減。

(二)脊髓型(痿症)

本型多為肝腎陰虛,脈沉細而弱,舌有齒痕,治宜滋補肝腎,強筋壯骨,藥用補陽還五湯、健步虎潛丸等。

(三)椎動脈型(眩暈)

(1) 痰濕中阻:患者體質肥胖,痰飲為患,舌苔厚膩,脈滑細。治以化痰利濕,舒筋通絡,用溫膽湯加減。

(2) 氣血兩虛:患者體質虛弱,心悸氣短,面色淺白,舌質淡,脈細弱,治宜益氣養血,舒筋通絡,藥用歸脾湯加減。

(3) 肝腎不足:偏於陽虛者,宜補腎助陽,用右歸丸加減。偏於陰虛者,宜補腎益陰,用左歸丸加減。

(4) 陽虛上擾:眩暈兼見頭痛耳鳴,治宜鎮肝息風,活血通絡,用天麻鉤藤飲,大定風珠等。

(5)落枕(頸斜):宜舒筋活絡,散風止痛,藥用舒筋湯加味。慢性期體質虛弱,肝腎不足者,宜補肝腎,強筋骨。

禁忌:

若發現有下述情形之一者,避免施行舒筋手法:

(1)有血栓症或血管硬化症者。

(2)有風濕性關節炎,而且其椎間孔很小者。

(3)有頭暈和偏頭痛的頸椎病患者。

(4)肌肉痙攣而舒緩困難者。

(5)病人仰臥或坐姿時,後仰其頭部或旋轉到極限時有頭暈、嘔吐,或眼球跳動者。

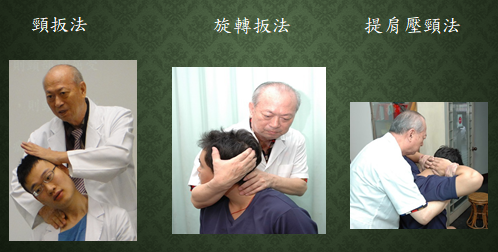

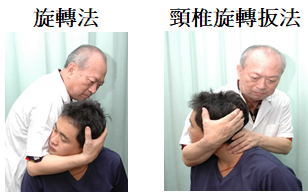

頸部舒筋手法:

經絡舒筋一般常用的有推、拿、按、摩、捏、滾、揉、搓、抖等手法。在患處皮膚肌肉做適當的運用,以疏通經絡,滑利關節,促使氣血運行,調整臟腑功能,增強人體抗病能力,增強肌肉筋腱活動力,促進正常生理功能和運動機能的恢復,從而達到健康的目的。

頸部舒筋應先從.風池穴. 舒筋做舒緩手法。再依症狀分別適用、頸扳法、旋轉法、提肩壓頸法、拔伸法、牽引拉伸法。

.png)

結論:

臟腑主內,經絡主外,內外聯繫構成整體系統,血氣運行從經絡循環全身各支節,氣血流通則百病不生,所謂「通者不痛,痛者不通。」無論長久姿勢不良或由風、寒、暑、濕、燥、火六氣所引起頸部轉動異常痠痛者,施以適當的經絡舒筋技術,促進血氣經絡循環暢通,提升肌力功能,以緩解病痛,達到健康喜悅。

102